【第113回】

あなたの聞こえ、治せるかもしれません ―難聴の原因とその治療―

難聴と聞くと、耳が遠くなったお年寄りのことをイメージする方が大半かと思います。あるいは、著名な芸能人が「突発性難聴になった」などのニュースで聞いた病名を思い出す方もいるかも知れません。そもそも難聴とはどういった状態(病態)なのでしょうか?「私は普通の人より聞こえない気がする」という時の「普通」とは一体何なのでしょうか?今回は難聴の原因とその治療についてご説明したいと思います。

1.聞こえの仕組み

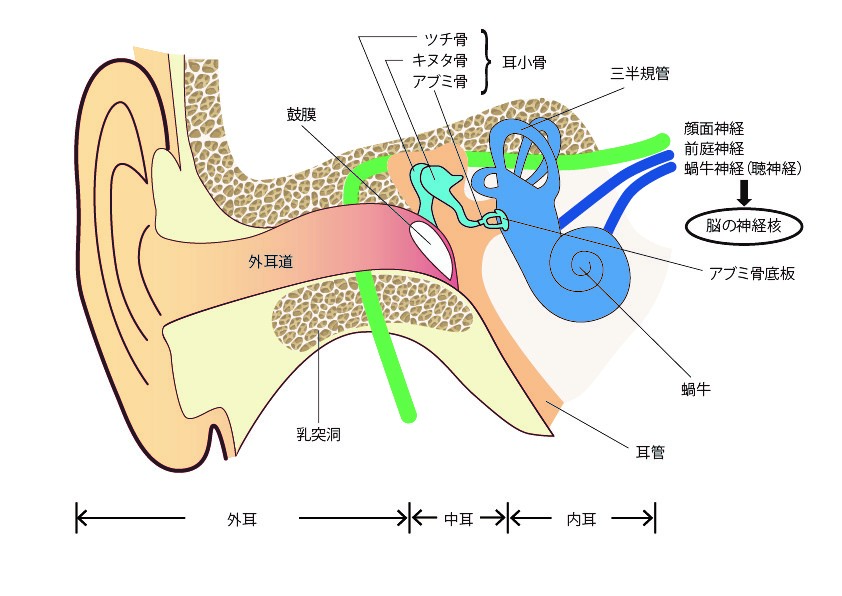

先ず、音が私たちの耳から入って脳に到達するまでの仕組みを簡単にお話ししましょう。図(耳の模式図)のように、音が外耳から外耳道を通って鼓膜を振動させます。鼓膜に接している3つの小さな骨を耳小骨といいますが、これらの間の関節をうまく使って鼓膜の振動を効率よく増幅します。最後の3つ目の骨(アブミ骨)はピストン運動の様にその底にある膜(アブミ骨底板)を押し、その膜の向こうにある液体の入ったトンネルに波動を与えます。この波動を内耳にある有毛細胞が電気信号に変え、その電気信号が脳の神経核で認識されるという、とても精巧な仕組みを私たちは備えているのです。

2.難聴の種類

この音の伝わりの仕組みのどこかに不具合ができた状態が「難聴」です。音が外耳から入ってアブミ骨底板をピストン運動で押すところまでに生じた難聴を、音が伝わる部分の難聴なので「伝音難聴」、そこから先の電気信号に変わって脳の神経核に届くまでの難聴を「感音難聴」と呼びます。

3.伝音難聴の原因と治療

外耳に耳垢が詰まってしまって聞こえなくなった経験をお持ちの方は多いのではないでしょうか? イヤホンの先が取れて外耳道に嵌って取れなくなっていらっしゃる患者さんもいますが、いずれも鼓膜の手前の障害物を取れば治療終了です。外耳道が生まれつき閉鎖している方、サーファーズイヤーと呼ばれるサーファーに多い外耳道にできる骨腫のひどい方は外耳道を作る手術が必要です。

鼓膜に穴があいている状態を慢性中耳炎と呼びますが、穴があかなくても鼓膜が何らかの理由で厚くなったり固くなっても伝音難聴の原因となります。球技の最中に耳にボールが当たって鼓膜が破れること(外傷性鼓膜穿孔)もあります。これらの鼓膜上に理由のある伝音難聴は鼓膜を作り直す手術(鼓膜形成術)で聞こえの改善が見込まれます。鼓膜を治す方法として、近年は再生医療技術を使った「鼓膜再生療法」が普及しています。かつては入院手術が主流だった鼓膜形成術ですが、外来で30分もかからない日帰り手術になりました。

鼓膜の裏には鼓膜で捉えた振動を増幅する3つの耳小骨があることは先に書いた通りですが、この3つの耳小骨のどの骨が音を伝える障害になっている(もしくは炎症で溶けて無くなっている)かによって手術の方法が変わってきます。また、多くは慢性的な炎症が背景にあるので、その炎症が周囲の乳突洞に波及した場合は乳突洞削開術が加わります。一方、炎症が関与しない遺伝的にアブミ骨底板が固くなる耳硬化症という欧米人に多い疾患があります。この場合は固い板に穴を開け、そこにピストンを挿入して音の振動構造を作り直す手術を行います。

4.感音難聴の原因と治療

図の内耳の部分に原因があるのが感音難聴です。音を電気信号に変えて脳の神経核に伝えるルート上に問題が生じているため手術で聞こえを治せることはほとんどありません。感音難聴の最も代表的な疾患は老人性難聴です。音を電気信号に変換する有毛細胞と呼ばれる感覚細胞のうち、外有毛細胞が加齢に伴って変性し減少していくため聞こえが悪くなるのですが、高い音を増幅する外有毛細胞から障害を受けやすいため小さな子供や女性の高い声が聞こえにくくなる傾向があります。外有毛細胞は音を増幅して聞き分けやすくする役割をしているので、低い男性の声でも早口であったり、もごもごとお話をするような方の声も聞き取りにくくなります。一方、もう一つの有毛細胞である内有毛細胞は高齢になっても変性しにくいことが知られています。失った外有毛細胞の力を助けることはできませんが、耳に入る音量を上げれば内有毛細胞からの電気信号が大きくなる分、聞こえるようになるのです。TVの音量がだんだんと大きくなっていると感じておられる方も少なくないと思いますが、これが理由です。人によって聞こえが落ちている音域(周波数)とレベルが違います。個々の聴力に合わせて耳に入れる音量を上げる医療機器が後述する補聴器です。

突発性難聴も感音難聴の代表疾患です。原因が不明で突然聞こえなくなるのですが、ステロイド剤を投与して聞こえの神経を栄養する動脈の血流を改善して聴力を戻す治療が一般的です。突発性難聴が一度だけの難聴であるのに対して、難聴を繰り返す疾患もあります。めまいを伴うことで知られるメニエール病です。低い音の聴力が下がることが多いため、「お風呂で耳に水が入ったままだ」、「トンネルの中に入ったような耳がつまった感じ」と感じることが多いようです。この病気は内耳の中の内リンパという部分がむくんでいることが病態と考えられており、そのむくみを取る薬の投与で回復することが多いのですが、めまいや難聴を繰り返しているうちに段階的に聴力が下がってしまうことがあります。若いころから始まる方が少なくなく、一旦回復すると治ったと思いがちですが、定期的に聴力をチェックして上手に付き合っていくべき疾患です。

また、感音難聴を来たす厄介な脳腫瘍があります。聞こえが悪くなって見つかったことから聴神経腫瘍と呼ばれます。私たちの聞こえの神経(蝸牛神経)は脳幹という脳の中心部から内耳に延びて行きます。内耳の手前まで前庭神経というバランスを担当する神経と束になって走行しているのですが、蝸牛神経ではなく前庭神経のカバー(鞘)の部分が腫瘍となって蝸牛神経を圧迫するために聴力が落ちてしまうのです。突発性難聴に対するステロイド投与と同じ治療を試みますが回復しないことも少なくありません。腫瘍自体は良性腫瘍ですので転移をするような危険はないのですが、脳幹という大切な場所に向かって大きくなる腫瘍ですので大きくなったら手術が必要です。昨今では医療技術の進歩で手術によって聴力を守ることができるようになりましたが、失った聴力を回復する特殊な手術は残念ながら日本では行われていません。聴神経腫瘍で聴力を失う患者さんのほとんどは反対側の聴力は健常であることが多いのですが、両耳ともに感音難聴の方で補聴器でも補いきれない重度の感音難聴に対しては、音を電気信号に変えて特殊な電極を内耳に埋め込む「人工内耳手術」を行っています。昨今では、生まれて間もなく先天性難聴と診断された乳幼児にも積極的に行われている手術です。

5.補聴器について

きっとこの記事を読んでいただいている多くの方が補聴器について興味をお持ちの事と思います。加齢に伴って聞こえが衰える状態が老人性難聴ですが、老人性難聴の進行を止める薬はありません。とは言え難聴が一気に進行するわけではありませんので、「聞こえで生活に不便を感じるようになったら補聴器が役に立つらしい」という感覚でいると良いでしょう。まさに「聞こえを補う」のが補聴器の仕事です。補聴器は装用を開始して脳がその音に慣れるまで3か月かかると言われています。装用した途端に昔のように聞こえが戻ると思いたいところですが、そうではないのです。また、装用は早い方が良いと考えて、聞こえがまだそれほど悪くない時期から補聴器を装用している方を時折見受けますが、私は慌てる必要は無いと考えています。補聴器相談医のいる耳鼻科で聞こえ(聴力)を正しく評価し、補聴器が役に立つレベルと判断されてからゆっくり試聴を始めれば十分です。身体の一部となるには時間がかかります。

杉並区では昨夏から「杉並区内に住所を有する満65歳以上の方」を対象に、「高齢者補聴器購入費助成」制度が始まりました。補聴器購入の際に助成金が受けられますので、補聴器がそろそろ必要そうだと感じた際にはご近所の補聴器相談医(杉並区のホームページ https://www.city.suginami.tokyo.jp/documents/1170/soudanni2.pdfに載っています)に是非ご相談下さい。

令和7年9月

耳鼻咽喉科・小児耳鼻咽喉科 宮崎クリニック(https://miyazaki-orl.com/)

宮崎 日出海